Le cadre institutionnel euroPÉen

Après la Seconde guerre mondiale, des Etats européens ont décidé de créer une coopération entre eux, notamment sur le plan économique, pour prévenir le risque d’une nouvelle guerre sur le continent européen. L’Union européenne telle qu’elle existe aujourd’hui est le fruit de la volonté politique. C’est d’abord par la mise en place d’un marché commun du charbon et de l’acier que les six pays signataires (Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays Bas) ont opéré un premier rapprochement. Puis le 25 mars 1957, deux traités sont signés instaurant la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom). Les fondations de l’actuelle Union européenne sont posées, même si de nombreux autres traités vont encore être nécessaires pour aboutir à l’UE que nous connaissons aujourd’hui.

Cette organisation unique au monde va progressivement attirer de nombreux autres pays. L’Union européenne compte aujourd’hui 27 membres. Aux six membres fondateurs, sont venus s’ajouter : l’Autriche, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, La Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la Suède. Le Royaume-Uni, membre pendant plusieurs décennies, a choisi, par référendum en 2016, de quitter l’Union européenne.

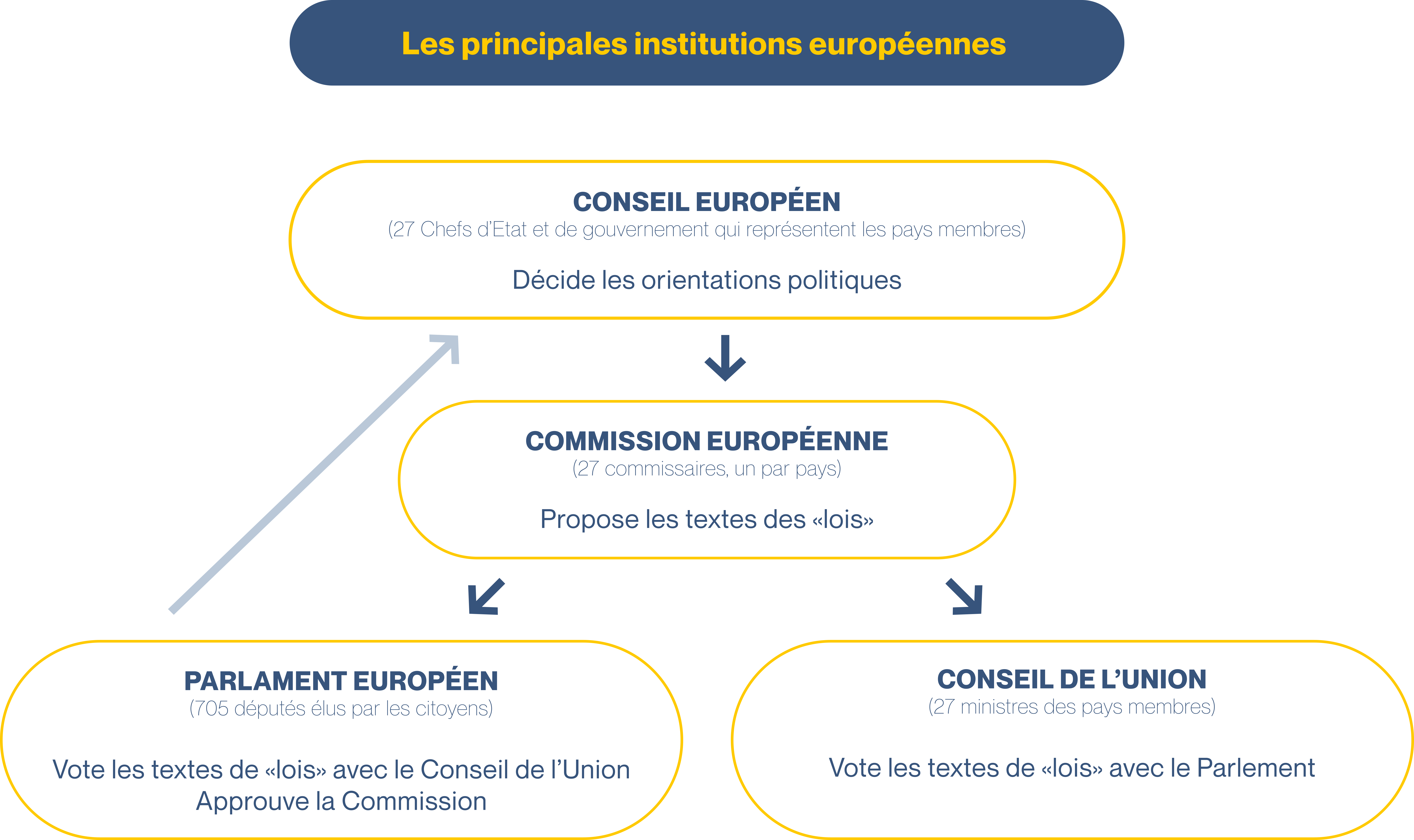

On entend souvent dire « c’est Bruxelles qui décide », mais qui est Bruxelles exactement ? Les Etats membres de l’Union européenne ont décidé de mettre en commun une partie de leurs compétences pour prendre des décisions de manière collective, et non pas individuelle. Plusieurs institutions ont ainsi été créées.

Le Conseil européen regroupe les chefs d’Etat et de gouvernement des 27 pays membres de l’Union européenne. Il se réunit au minimum quatre fois par an. C’est au cours de ces réunions que les responsables européens tranchent les grandes orientations politiques communes.

La Commission européenne est chargée de l’élaboration des propositions législatives, c’est-à-dire qu’elle prépare les textes de loi. Elle est composée de 27 commissaires européens (qui sont l’équivalent des ministres en France), un par Etat membre, qui ont chacun un portefeuille avec des thématiques spécifiques qui leur sont attribués. La Commission est dirigée par un président ou une présidente, depuis 2019, il s’agit d’Ursula von der Leyen. Le Commissaire français est actuellement Thierry Breton, en charge du marché intérieur.

Le Parlement européen représente les peuples européens. Ses 705 députés sont élus au suffrage universel direct par les citoyens, tous les cinq ans. Les sièges sont ensuite attribués en fonction du nombre d’habitants de chaque Etat membre et les députés se regroupent en groupes politiques, en fonction de leur orientation politique. Il a également pour rôle d’approuver la Commission européenne, c’est-à-dire de donner son accord lors de la nomination du Président ou de la Présidente de la Commission européenne et de son équipe de Commissaires.

Le Conseil de l’Union européenne est la deuxième institution chargée d’adopter et d’amender les propositions législatives formulées par la Commission européenne. Il représente les gouvernements des Etats membres et regroupe les ministres nationaux.

L’adoption d’une proposition de loi requiert un accord du Parlement européen et du Conseil de l’Union sur un texte commun. Les Etats membres sont donc partie prenante du processus législatif européen par leur représentants élus et les citoyens ont, par l’élection de leurs députés européens, un rôle majeur dans l’orientation politique de l’Union européenne.

Etre citoyen européen, c’est bénéficier d’un certain nombre de droits au sein de la communauté européenne. La plus évidente est la liberté de circulation des personnes, des biens et des services. Cela implique qu’il est possible de passer de France en Italie, par exemple, sans avoir à s’arrêter à une douane et présenter ses papiers d’identité. Cela implique également que l’on peut travailler ou créer une entreprise dans un autre Etat membre de l’Union européenne, voter et se faire élire à certaines élections, notamment au niveau local.

Les législations européennes permettent également de simplifier nos vies, comme par exemple avec la suppression des frais de roaming, les frais appliqués lorsqu’on utilise son téléphone dans un autre pays de l’espace économique européen (les Etats membres de l’Union européenne ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège). De même l’existence d’une monnaie unique facilite les échanges commerciaux et économiques entre les différents pays européens. Le programme Erasmus+ de la Commission européenne permet aux jeunes de moins de 30 ans de séjourner à l’étranger dans le cadre de leurs études, de leur stage ou de leur apprentissage pour renforcer leurs compétences et développer leurs savoirs. Le Corps européen de solidarité offre également la possibilité aux jeunes de 18 à 30 ans de participer à des actions de solidarité dans d’autres pays. Sur la scène internationale, l’Europe est plus forte lorsqu’elle réussit à parler d’une seule voix pour faire valoir ses intérêts face aux grandes puissances que sont les Etats-Unis ou la Chine.